Der Förderverein Bioökonomieforschung e. V. (FBF) ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Verbänden, die in den Bereichen Tierzucht, Besamung sowie Leistungs- und Qualitätsprüfung für Rinder und Schweine tätig sind. Ziel ist die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis. Dazu beteiligt sich der FBF zum einen an weitreichenden Verbundprojekten und vergibt zum anderen eigene Forschungsaufträge. Durch die enge Vernetzung des FBF mit dem Bundesverband Rind und Schwein e.V. (BRS), dem Dachverband der deutschen Tierzucht, ist eine gemeinsame Zielführung in vielen wichtigen Bereichen gewährleistet.

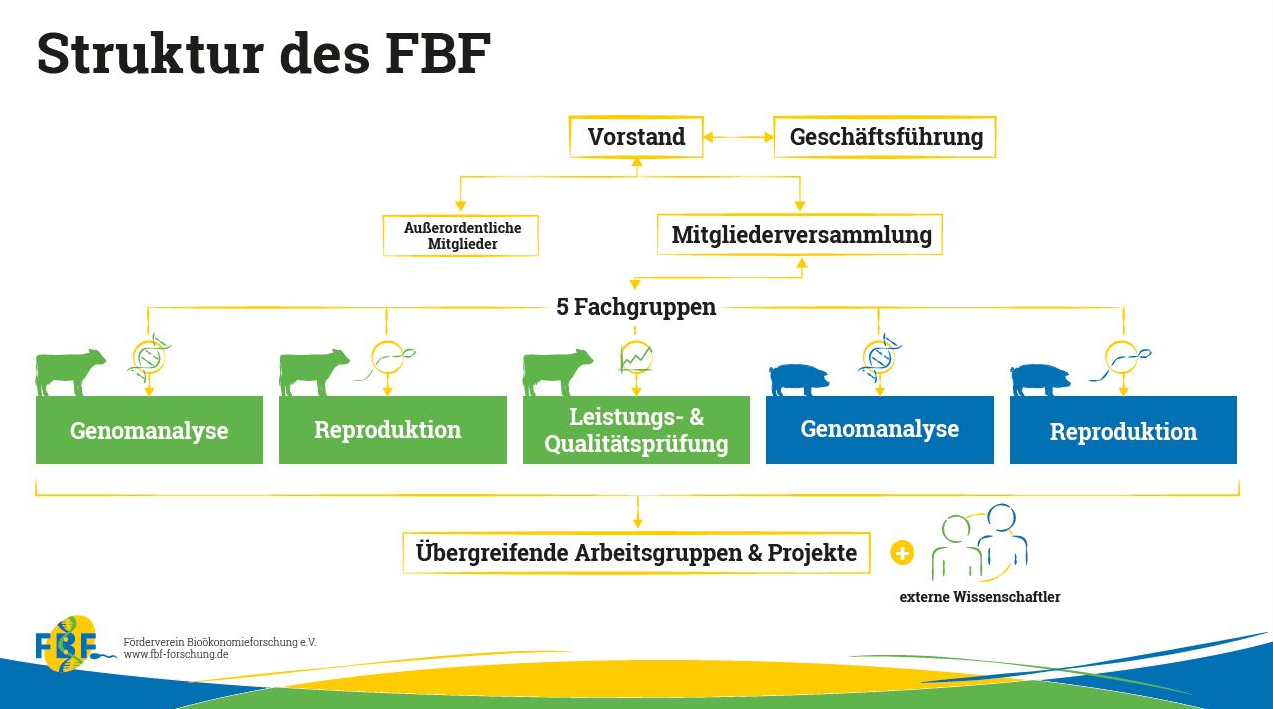

Die Struktur des FBF umfasst fünf Fachgruppen, die sich mit verschiedenen Aspekten der Tierzucht befassen, darunter die Genomanalyse für Rinder und Schweine, die Reproduktion von Rindern und Schweinen sowie die Leistungs- und Qualitätsprüfung.

Aktuelle Projekte und Aktivitäten des FBF e.V.

Genomanalyse Rind

Der Klimawandel spielt eine bedeutende Rolle in der Rinderhaltung. Die Rinderhaltung selbst trägt durch Treibhausgasemissionen zum Klimawandel bei, sieht sich angesichts sich verändernder Umweltbedingungen, wie steigende Temperaturen und zunehmende Extremwetterereignisse, aber auch vor neue Herausforderungen gestellt. Vor allem die genetische Anpassung an Hitzestresssituationen sowie eine Verbesserung der Haltungsumwelt sind hier die Schlüsselfaktoren.

Als Verbundprojekt setzt hier das EIP-Agri Projekt KlimaFit

an: Fit für den Klimawandel – Züchtungsstrategien für eine standortangepasste Milchviehhaltung in Baden-Württemberg

. Ziel ist es mittels innovativer Strategien Milchkühe zu züchten, die an die Folgen des Klimawandels angepasst sind und gleichzeitig das Klima schützen. Allem voran stehen dabei die Merkmale Lebenseffizienz sowie Robustheit und Resilienz der Tiere.

Die Auswirkungen des Klimawandels stehen auch im Projekt DigiMuh

im Fokus. Das Projekt beinhaltet die individualisierte und züchterische Hitzestressprävention mittels Digitalisierung in der Milchkuhhaltung. Projektziel ist die Verbesserung des Tierwohls, der Tiergesundheit und der Nutzungsdauer von Milchkühen durch eine gezielte Prävention von Hitzestress und ein integriertes Gesundheitsmonitoring. Besonders ist, dass neben akuten Belastungen auch langfristige züchterische Verbesserungen der Hitzestress-Toleranz von Milchkühen berücksichtigt werden. Der FBF beteiligt sich über das Projekt am übergeordneten Forschungscluster DigiTier

.

Im Jahr 2023 und 2024 wurden weitere Projekte eingereicht, die den Gesamtkomplex der Hitzetoleranz, wie auch die Klimaeffizienz unserer Tiere weiter vorantreiben und den Zuchtorganisationen Instrumente für die weitere züchterische Bearbeitung dieser Merkmale liefern sollen. Dazu zählte auch das Projekt zur Implementierung eines Prototyps der genomischen Zuchtwertschätzung für Hitzetoleranz für die Rasse Deutsche Holsteins (ZWS Hitzetoleranz). Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer genomischen Zuchtwertschätzung für Hitzetoleranz für die Rasse Deutsche Holsteins mit bewährten, historisch und populationsweit verfügbaren Daten. Dazu werden bereits vorhandene Wetterdaten öffentlicher (und ggf. privater) deutscher Wetterstationen zur Berechnung des THI sowie routinemäßig im Rahmen der Milchleistungsprüfung erfasste Daten (z.B. Milch-, Fett- und Eiweiß-kg) analysiert. Im Ergebnis sollen hitzetolerante Bullen zukünftig dadurch gekennzeichnet werden, dass sie sowohl unter Wohlfühlbedingungen

als auch bei Hitzestress stabil hohe Zuchtwerte (u.a. für Milchleistung) haben, was den innovativen Ansatz des Vorhabens charakterisiert. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2025 erwartet.

Mit der Zucht auf einen verringerten Methanausstoß bei Rindern beschäftigt sich das Projekt MethaBreed - Nachhaltige Reduktion von Methanemissionen in Milchkuhbetrieben mittels züchterischer Strategien bei gleichzeitiger Verbesserung der Futtereffizienz und Tiergesundheit

. Das Projekt umfasst Langzeitstudien auf Praxisbetrieben mit einer umfangreichen tierindividuellen Merkmalserfassung und einen ganzheitlichen Ansatz bestehend aus Tierzucht, Futtereffizienz, Pansen-Mikrobiom und Tiergesundheit, um die Zucht auf einen verminderten Methanausstoß im Einklang mit weiteren Interessen des Landwirts zu ermöglichen.

Bei der Rasse Brown Swiss gibt es ebenfalls ein Projekt, das sich mit der Zucht auf einen verringerten Methanausstoß beschäftigt: EMBRACE-BS - Enhancing Methane Mitigation Through Breeding in Small Cattle Populations - a Flagship Across Country Initiative with Brown Swiss

. Hierbei handelt sich um ein Verbundprojekt mit Partnern aus der Schweiz, Österreich und Deutschland, die ebenfalls umfassende Datenerhebungen und genetische Analysen bezüglich des Merkmalskomplex Methanausstoß von Rindern durchführen

Einen weiteren Zuschlag konnte der FBF gemeinsam mit seinen Partner für ein Projekt zum hochaktuellen Themenkomplex Beef on Dairy

erlangen. Milchviehbetriebe nutzen Fleischrassen zur Kreuzung, um besser vermarktbare Kälber für die Mast zu erhalten. Das Projekt Optimierte Kreuzungsanpaarung auf Milchviehbetrieben zur Etablierung einer regionalen Wertschöpfungskette Rindfleisch in NRW (RegioRind NRW)

prüft alternative Rassen zur regionalen Erzeugung von Kreuzungskälbern und hat das Ziel, eine enge Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette zu fördern.

Neue Horizonte soll das Projekt Mil-KI - Tools für KI-gestützte Managemententscheidungen in der Milchviehhaltung zur Verbesserung der irtschaftlichkeit, des Tierwohls und der Klimawirkung

eröffnen. Als erstes FBF-Projekt unter Einsatz von künstlicher Intelligenz, besteht die Zielsetzung darin, bestehende Datenflüsse und Erhebungsmodelle zu nutzen. Die Unterstützung der Landwirte in ihren Verkaufs- und Anpaarungsentscheidungen sowie in der Krankheitsprophylaxe ist ein wesentlicher Aspekt des Projektes. Zur praktischen Umsetzung soll das entwickelte KI-Tool in den LKV-Herdenmanager integriert werden.

Neben den dargestellten Projekten, unterstützt die Fachgruppe weitere Vorhaben und Projekte rund um aktuelle wissenschaftliche Fragestellungen. Hierzu gehört unter anderem das Projekt Breed4Green - Züchterische Verbesserung der Futtereffizienz und Reduktion des Methanausstoßes

. Das Projekt zielt darauf ab, eine umfassende Datengrundlage zur genomischen Selektion auf Futtereffizienz und Reduktion von Treibhausgasemissionen bei Rindern zu entwickeln.

Reproduktion Rind

Die Fachgruppe Reproduktion Rind des FBF unterstützt kontinuierlich aktuelle Fragestellungen und fördert diverse Forschungsprojekte in diesem Bereich. Schwerpunkte liegen auf der Analyse der Spermaqualität, ihrer Bedeutung für die Fruchtbarkeit sowie der Umsetzung in Besamungsstationen und landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei werden auch biotechnologische Verfahren und Projekte zum Einsatz von Jungbullen optimiert. Über 10 aktuelle Projekte werden derzeit vom FBF finanziell unterstützt und ihre Ergebnisse auf bedeutenden Fachtagungen präsentiert. Auch Möglichkeiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs entstehen im Rahmen dieser Förderungen. Eine neue Projektausschreibung für den Bereich Reproduktion Rind wurde 2023 veröffentlicht, worauf 14 Forschungsanträge eingegangen sind. Acht ausgewählte Projekte wurden ab dem Jahr 2024 gefördert und durch die Fachgruppe begleitet. Eine Ergebnistagung bereits abgeschlossener Projekte aus früheren Ausschreibungen fand im Juni 2024 bei der RUW statt. Für 2025 befindet sich eine neue Projektausschreibung in Vorbereitung.

Leistungs- und Qualitätsprüfung

Seit 2019 erweitert die Fachgruppe Leistungs- und Qualitätsprüfung das Forschungsspektrum des FBF. Noch für das Jahr 2025 ist der Beginn des Projekts MilchPS - Moderne Milchanalytik als Basis innovativer Konzepte zur Prävention von Stoffwechselerkrankungen bei Milchkühen in Management und Zucht

(vorbehaltlich der Bewilligung) geplant. Dieses Projekt strebt an, die aus der Routinemilchanalytik vorliegenden Ketoseindikatoren, die über unterschiedliche Verfahren zur Milch-MIR-Spektraldateninterpretation ermittelt wurden, erstmals für vergleichende und übergreifende Analysen zusammenzuführen. Unter Einbezug von gesundheits- und leistungsbezogenen Daten sollen die Rahmenbedingungen für eine abgestimmte Weiterentwicklung der Verwendung der Milch-MIR-Spektraldaten zur Prävention von Stoffwechselerkrankungen, v.a. Ketosen, im Management und der Zucht geschaffen werden. Es besteht das große Potential, die aus den Milch-MIR-Spektraldaten abgeleiteten Hilfsmerkmale zur Verbesserung der Zuchtwertschätzung der Gesundheitsmerkmale zu nutzen, um langfristig die Stoffwechselstabilität der Milchkühe zu verbessern. Weiterhin soll der Landwirt die Milch-MIR-Spektraldaten selbst unmittelbar für die Krankheitspräventionen nutzen können, indem er frühzeitig auf das erhöhte Risiko einer Kuh-individuellen Stoffwechselerkrankung hingewiesen wird, wodurch wiederrum ein Beitrag zur Verbesserung des Tierwohls geleistet wird.

Wissenschaftliche Koordination Rind

In enger Zusammenarbeit mit dem BRS, ASR, vit, LGL und Versuchsbetrieben koordiniert der FBF Daten-Transfer-Übereinkommen im Rahmen des Datenaustausches für die Zuchtwertschätzung auf Futteraufnahme bzw. Futtereffizienz. Neben der Entwicklung neuer Zuchtwertschätzverfahren steht die Verbesserung und Neuentwicklung von Anwendungen für das betriebliche Management einschließlich deren praktischer Anwendung im Fokus.

Die Fachgruppe verfügt außerdem über eine Rückstellung zur Aufklärung genetischer Besonderheiten beim Rind. Im Bedarfsfall übernimmt der FBF die Koordination zur Untersuchung dieser Fälle.

Genomanalyse Schwein

Das übergeordnete Ziel der Fachgruppe Genomanalyse Schwein ist die Fortentwicklung der genomischen Selektion. Zusätzlich unterstützt sie Projekte zur Verbesserung der Zuchtmethoden und zur Integration neuer Merkmale, insbesondere im Bereich der Gesundheit und Robustheit der Tiere. Im Fokus steht dabei stets, wie weitere Aspekte des Tierwohls in der Schweinezucht integriert und umgesetzt werden können.

Seit 2021 beteiligt sich die Fachgruppe an dem Projekt Genetische Verbesserung von Effizienzmerkmalen bei Schweinen zur Reduktion von Nährstoffausscheidungen (EffiPig)

. Das Ziel dieses Projektes ist die züchterische Verbesserung der Nährstoffeffizienz in der Schweineproduktion. Die Forschenden unter der Leitung der Universität Bonn untersuchen verschiedene Schweinezuchtlinien auf ihre Reaktion auf nährstoffreduzierte Futtermittel. Es konnten für einige Merkmale Genotyp x Fütterung Interaktionen festgestellt werden. Der Einfluss eine N/P Reduktion im Futtermittel beeinflusste die Leistung in Abhängigkeit von den Genotypen. Im März 2025 fand der Abschlussworkshop in Kassel statt, bei dem die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert wurden.

Die Fachgruppe beschäftigt sich ebenfalls mit den genetischen Besonderheiten. Mit Start Juni 2025 wird der FBF in Kollaboration mit der Universität in Göttingen das Projekt Nachhaltige, tierwohlgerechte Schweinezucht durch gezielte Selektion genetischer Defekte - Bildung einer Lernstichprobe für die Genomische Selektion

(BrokenPig) zur verbesserten Erbfehlerselektion beim Schwein starten. Ziel des Projektes ist die Schätzung genomischer Zuchtwerte, welche die frühzeitige Selektion von Vererber genetischer Besonderheiten ermöglichen. Gleichzeitig zielt das Projekt auf eine bessere Erfassung von Nabelbrüchen ab. Die Herkunft von betroffenen Tieren wird im Projekt erfasst, so dass diese bei den Selektionsmaßnahmen bessere Berücksichtigung finden. Eine weitere Projektskizze Genom-basierte Zuchtstrategien zur Selektion genetischer Besonderheiten beim Schwein" (FixThePig) zur verbesserten Selektion und frühzeitigen Identifizierung genetischer Besonderheiten wurde im Rahmen einer Bekanntmachung der Innovationsförderung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) eingereicht.

Die Fachgruppe diskutiert weiterhin die Problematik des Schwanzbeißens sowie der Fleischqualität. Es werden Projekte geplant, die in der Zukunft durchgeführt werden sollen. Des Weiteren wird die Genom Editierung beim Schwein in den Fachgruppensitzungen weiterhin diskutiert.

SNP Typisierung

Der FBF koordiniert die SNP-Typisierung der Zuchtschweine in den im FBF gebündelten Zuchtorganisationen. Dazu gehören die gemeinsame Erstellung eines Custom Bereiches auf dem SNP-Chip, sowie der zentrale Erwerb und die Koordination der Weitergabe der Chips an die typisierenden Labore. Ein großer Teil der Daten aus der SNP-Typisierung werden den Zuchtorganisationen der Fachgruppe zentral über eine Genomdatenbank zur Verfügung gestellt. Des Weiteren besteht in Absprache mit der Fachgruppe Genomanalyse Schwein die Möglichkeit, Forschungsprojekte mit der Bereitstellung der SNP-Chips zu unterstützen. In der Zukunft wird die mögliche Integration neuer DNA-Marker auf dem SNP-Chip geprüft. In Zusammenarbeit mit universitären Forschungseinrichtungen sollen dazu publizierte Marker in den bestehenden Populationen geprüft werden.

Reproduktion Schwein

In der Fachgruppe Reproduktion Schwein sind Schweinebesamungsstationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gebündelt. Gemeinsames Ziel der Fachgruppe ist die Qualitätssicherung der Spermaproduktion. Die enge Zusammenarbeit mit spermatologischen Referenzlaboren sichert einen hohen Standard, ohne dabei die Anforderungen der Praxis aus dem Blick zu verlieren.

Im Rahmen des jährlichen FBF-Stationsmonitorings senden die im FBF gebündelten Besamungsorganisationen einmal jährlich Spermaproben an das Referenzlabor der TiHo Hannover. Die Spermaqualität von Ebern der FBF-Stationen wird anhand einer repräsentativen Stichprobe untersucht. Dabei werden mittels spezieller Diagnostik extern verschiedene Merkmale wie Motilität, Morphologie, Membranstatus, Volumen und Spermienzahl ermittelt und über die Jahre hinweg verglichen.

Die Ergebnisse haben ebenfalls eine hohe Relevanz für die BRS-Mitglieder, da basierend auf den Versuchsergebnissen auch Anpassungen des BRS Standards Spermaqualität diskutiert werden können.

Im Fokus der Forschung steht seit einigen Jahren die Reduktion des Antibiotikaeinsatzes in verdünntem Ebersperma:

Das Projekt Kältelagerung von Ebersperma zur Reduktion von Antibiotika: Vom Labor in die Praxis (CoolSperm)

zielt darauf ab, ein innovatives Konzept zur Kältekonservierung von Ebersperma in der Praxis umzusetzen, um einerseits die Antibiotikazugabe im Verdünner zu reduzieren bzw. zu vermeiden und andererseits die Transportlogistik zu optimieren. Als Besonderheit des Projektes sind die geplanten Besamungsversuche auf zwei Praxisbetrieben zur Überprüfung der Fertilitätsleistung hervorzuheben. Das Projekt konnte zu Januar 2025 erfolgreich abgeschlossen werden und bringt ein praxistaugliches Verfahren zum Verzicht auf Antibiotika in den Besamungsportionen hervor, was es im weiteren Einsatz zu prüfen gilt.

Außerdem wurde im vergangenen Jahr in eine Projektskizze zum Thema Prävention gegen Leptospirose bei minimiertem Antibiotikumeinsatz im Ebersperma (LEPPIG)

erarbeitet. Ziel ist es, effektive präventive Maßnahmen gegen den Eintrag von Leptospiren über das Sperma in Schweinezuchtbeständen bei minimierter Verwendung von Antibiotika aufzuzeigen.

Fachgruppenübergreifende Projekte

Tierzucht macht Schule

Ziel der Darstellung der Erfolgsgeschichte Tierzucht war ein verbessertes Vertrauen der Verbraucher und der Politik in die Nutztierhaltung und die Tierzucht. Nachdem die Fakten zur Tierzucht im Projekt Erfolgsgeschichte Tierzucht

zusammengestellt wurden, gilt es nun diese Inhalte weiter in der Gesellschaft zu verstetigen. Das Projekt Tierzucht macht Schule

fokussiert auf die Dissimilation der Inhalte in Schulen. in Kollaboration mit der i.m.a. konnten zwei Unterrichtsbausteine zu der Tierzucht erstellt werden. Diese können auf der Seite der i.m.a. abgerufen werden (Erhalten und verbessern – Nutztierzucht im Wandel der Zeit; Ernährungssicherheit und Tierwohl – Basis der Schweinezucht). Weitere Maßnahmen zur Verbreitung der Inhalte in Schulen sind für das Jahr 2025 geplant.

Veranstaltungen und weitere Aktivitäten

Zur Vernetzung, der Umsetzung des Wissenstransfers und Planung neuer Projekte organisiert der FBF jedes Jahr verschiedene Veranstaltungen. Dazu zählen die Ergebnistagung der Fachgruppe Reproduktion Rind, das Anwenderseminar für Labormitarbeiter der Schweinebesamungsstationen, die Jahrestagung der Schweine KB-Stationen und verschiedene Workshops und Sessions auf wissenschaftlichen Tagungen (z.B. FBF-Session bei der Jahrestagung Physiologie und Pathologie in der Fortpflanzung, DAFA Tagung) und selbstverständlich die verschiedenen Fachgruppensitzungen sowie die jährliche Mitgliederversammlung mit angeschlossener Fachtagung. Am 24. März 2025 fand der Abschluss Workshop des Projektes EffiPig

in Kassel statt, organisiert vom FBF. Der FBF nahm außerdem im März 2024 aktiv an der Konferenz Agrarforschung zum Klimawandel

der Deutschen Agrarforschungsallianz teil, Innerhalb dieser Konferenz organisierte der FBF eine eigene Session mit dem Titel Fit für den Klimawandel – ressourcenschonende und effiziente Milcherzeugung

, welche eine Plattform für den interdisziplinären Austausch bot und innovative Ansätze zur Reduzierung der Umweltauswirkungen der Milchviehhaltung in Deutschland präsentierte. Weiterhin werden Projektergebnisse in Fachartikeln und im Rahmen verschiedener Vorträge in die Praxis transferiert.

Zudem beobachtet der FBF Patentanmeldungen und -erteilungen im Europäischen Patentregister in Kooperation mit der Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovation e.V. (GFPi). Dank dieser Beobachtung konnte in Abstimmung mit einer Patentanwaltskanzlei ein Einspruch gegen das Patent EP3385394 Verfahren zur genomischen Beurteilung von Vieh eingereicht werden. Das Patent bezieht sich auf die Nutzung von Zellen aus dem Fruchtwasser zur Bestimmung des Zuchtwertes eines Fötus (Rind) sowie zur Verwendung als Ausgangsmaterial zur Erstellung von Klonen. Nach deutscher Rechtsprechung ist nicht eindeutig auszuschließen, dass auch Nachkommen dieser so erzeugten Klone oder Produkte daraus (Eizellen, Sperma) unter Patentschutz fallen könnten. Im Fokus der Patentüberwachung stehen hier aktuell die Entwicklungen im Bereich des Genom Editing, weiterhin werden Patente zu Markerselektion für Leistungsmerkmale und genetische Besonderheiten beobachtet.

Zu den Aktivitäten des FBF zählen weiterhin die Beratung der Mitglieder zu verschiedenen Themen wie Projektideen, Förderanträgen und regionalen Forschungsprojekten, sowie die Koordination der Datenbereitstellung für Forschungsprojekte oder bei Anfragen Dritter und die Absicherung von Proben- oder Datenlieferungen über Material-Transfer Vereinbarungen. Zusätzlich fällt die Durchführung von Recherchen zu aktuellen Forschungsthemen und das Halten von Vorträgen für die Mitgliedsorganisationen zum Spektrum des FBFs, um die Mitglieder über relevante Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten.

| Unser Team | Telefon | ||

| info(at)fbf-forschung.de | 0228 91447 -43 | ||

| Geschäftsführerin | Elena Frenken | fe(at)fbf-forschung.de | -48 |

| Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Dr. Elisabeth Jonas | je(at)fbf-forschung.de | -46 |

| Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Dorothee Heimes | hd(at)fbf-forschung.de | -43 |

| Wissenschaftliche Mitarbeiter | Robin Joest | jr(at)fbf-forschung.de | -25 |

| Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Lea Möhle (z.Z.krank) | ml(at)fbf-forschung.de | -43 |

| Assistenz | Nicole Jost | nj(at)fbf-forschung.de | -43 |